2018年12月19日、久高島へ行きました。今回も自転車は借りずに徒歩でのんびり散策です。

久高島へはもう何度も訪れていますが、歩いて島を周ると初めて見る景色に次々と出会います。

しかも今回は、図書館で見つけた久高島の資料を片手に歩いたので、今まで知らなかった場所をたくさん見つけることができました。(※資料=『沖縄久高島調査報告書』法政大学沖縄文化研究所久高島調査委員会)

(前回2017年4月に徒歩散策をした話はこちら→久高島を徒歩で散策しました(写真多め))

久高島の旧暦11月13日は立入禁止区域あり

この日は旧暦の11月13日で、久高島では「アミドゥシ」という伝統行事が行われる日でした。

アミドゥシの「アミ」は漁に使う「網」。「ドゥシ」については「友人(同士)」とか「降ろす(通し)」とか説明されています。大雑把に解釈すると海人たちの行事。

古くからアミドゥシの日は、徳仁港近くの浜が一時的に女人禁制になるそうです。

私たちが徳仁港に着いたときにも、浜方面は立ち入り禁止になっていました。

「これより先アミドゥシ行事の為進入禁止」

徳仁の浜が見渡せる高台の公園から、アミドゥシの様子を少しだけ覗いてみました。

斜面に立てられたテント

浜に続く斜面に、いくつかテントが立てられています。

これは久高島に初めて住んだ祖先が、住まいを決める前に、7回場所を移動したことに由来して7つのテントが立てられるんだそうです。

海人の網降ろしと、祖先が住まいを探した話って、全然関係のない話に感じますよね。

と話を振っておきながら私も答えを知らないんですが、漁をすることが生活に直結していた久高島の人々にとっては、網を降ろすことは生活の始まりを意味してるのかな。とか想像していました。

島の南にある御嶽「スベーラキ」

高台の公園から徳仁の浜の丘の上、通称(?)“長生きベンチ”の後ろの道を西へ向かいました。

通称“長生きベンチ”(2017年4月撮影)

私たちが持っていた資料には、長生きベンチを少し過ぎたところに、「スベーラキ」という御嶽があるとあったので、見てみたかったんです。

歩いていると左手に、ぼこっと茂みをくり抜いたような広場がありました。

御嶽の入り口かも

絶対この奥にスベーラキがあるはず。と思ったのですが、広場のすぐ手前にヒラウコー(お線香)が置かれていたので奥に入るのはやめました。

どなたかがここにヒラウコーを置いて遥拝しているということは、もしかしたら入ってはいけない場所か、入ってはいけない日なのかもしれないと思ったからです。伝統行事がある日は特に、無茶は禁物です。

スベーラキは、久高島の祭祀を司る人たちの祖先が祀られているらしいです。もしかしたらお墓なのかなとも思うんですが、わからないです。

スベーラキの「ラキ」は、おそらく御嶽(うたき)の「タキ」だと思います。「スベー」がわからなかった。祖先?それか南っていう意味のフェー?

ガジュマルが歩くとはこのことか

それにしても、この広場の端にあったガジュマルは存在感がありました。

ガジュマルは枝から伸びるツタみたいなのが地面について、それが次第に根を張るので、ガジュマルは長い年月をかけて歩くと言われています。

ここのガジュマルはもう歩き始めていました。

歩くガジュマル

この場所は好きだなと思いました。

細い道を抜けるとフェリーから見えた海が

歩くガジュマルの広場を過ぎて細い道を抜けると、海が見えました。

久高島の南側の海

久高島の南側、細かいこと言うと南西側の海です。たぶんこの辺。

ここってフェリーで徳仁港に入ってくるときに見える場所のはず。

ここに続く細道の入口に「イラブーがま」の案内板があったので、この辺のどこかにイラブ(ウミヘビ)漁をする崖があるんだと思います。見つけられなかったですが。

メーギ浜近く「百名とーしば」から百名は見えず

できるだけ海沿いの道を選んで歩いていると、メーギ浜の近くに「百名とーしば」と書かれた石がありました。

「百名とーしば」と書かれた石碑

ここから沖縄本島の百名ビーチ方面(南城市玉城百名)に向かって「おとーし(お通し・遥拝)」するんだと思います。どれくらい歴史がある場所なのかはわかりません。

でも、ここから百名が見えるのかと思ってカメラをズームしてみました。

「百名とーしば」越しに見える本島

右にニライカナイ橋が写っているので、百名はもっと左手ですね。そっちの方向は木が茂っていて覗けませんでした。

漁港へ降りる坂にある御嶽「アカラムイ」

メーギ浜沿いの道が行き止まりになったので、いったん集落へ入りました。

集落の端からからメーギ浜北側の漁港へ降りる坂道で、森に入っていく階段を見つけました。階段を登ってみると、広場の真ん中に小さな祠がありました。

アカラムイの中心にある祠

この辺の森は「アカラムイ」という御嶽だそうです。この祠の場所がアカラムイの中心なんですって。

資料には、”航海安全の神を祀った杜”と書かれていました。でもおかしなことに、この祠に向かって拝むと、漁港(海)に背を向けることになるんですよね。

なんで?航海安全は海の神様に祈るんじゃないの?としばらく考えていました。

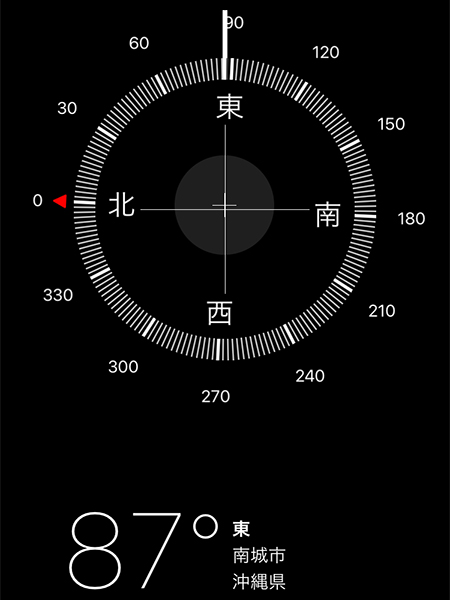

気になったので方位を調べると、この祠に向かって祈ると、東に向かって祈ることになると気づきました。

東を向いて祈ることになる

これはひょっとしてもしかして、ニライカナイ(東の彼方にある理想郷)に向けて祈ってるのかもー!って思ったんですが、どうでしょう。

(※2024年9月追記:「アカラムイ」は「アカララキ」ともいうらしく、航海安全を祈るほかにも島の入り口を守る御嶽でもあるようです。なので、ニライカナイに向かって祈るというより島にこれから入りますと伝える場所なのかも…と想像しているところ。答えのない追記をしてすみません。)

なんかこの記事、適当なことばっかり書いてますね。謎解きが楽しくてつい…。素人の自由帳だと思ってください。

適当ついでに、「アカラムイ」ってもしかしたら「崖ら辺の森」っていう意味だったりして。とか想像しています。

「アカ」とつく地名には「崖」という意味があるんですって。でもそれがアカラムイに当てはまるかどうかはわかりませんが…。

さて、また話が長くなったのでこの辺でいったん区切りましょうね。続きはまた後日。

そうそう。そういえば、私たちはアカラムイで蚊の総攻撃に遭いました。

祠の前でご挨拶をしている途中だったんですけど、「あの、ちょっとスミマセン。いったん出直します。」って虫除けミストを塗りに行きました。

沖縄は12月でも蚊が出るので気をつけてくださいねー。

だから話が長いってばー。

つづく→【その2】西側の海沿いを歩く

→【最終話】集落を散策

2018年12月の沖縄滞在ダイジェスト&体験記事一覧はこちら→12月の沖縄で気温25℃以上の夏日を体験【10日間滞在ダイジェスト】

(4月に徒歩散策をした話はこちら→久高島を徒歩で散策しました(写真多め))

コメント