先日、「沖縄B級ポータル-DEEokinawa」というサイトに、記事をひとつ投稿させてもらいました。

”DEEokinawaというサイトで”と、ヨソヨソしい紹介をしましたが、沖縄県内外を問わず、有名なサイトですよね。ちょっと今ごろになって緊張してきました。記事の内容は「竜宮神について」です。

→振り向けば竜宮~竜宮の拝所コレクション~【DEEokinawa】

竜宮神というネタは、編集部の方とやり取りをしつつ、軽いノリで決めた題材で、「ここも港!あそこも港!こんなところも意外に港!」ぐらいの雑な感じの内容になるのかなぁと、私の中では思っていたのですが、意外や意外、いろんな知らなかったことが次々見えてきて、調べていてちょー楽しかったです。

新しい発見が多すぎて、書きたいことを省くのが大変でした。

DEEさんの記事には書ききれなかったけど、資料を読みながら、いいなぁ。おもしろいなぁ。と思ったこぼれ話を少しだけ紹介しますね。

戦前の沖縄の風景-海岸には山原船が行き来していた

辺野古の竜宮神について調べているときに、戦前の海岸の風景を表現した一文がありました。

天気の良い日にはいつも山原船がピシ近海を通過する風景は子供時代の風物詩であった。満潮時に山原船が悠然と船体を傾けながら滑走しいつものクチからイノーに進入している勇壮な帆船を眺めていると思わず胸の高鳴りをおぼえたものだ。

【南島の地名第6集『名護市辺野古の海岸海域素描』島袋伸三より抜粋しました】

ピシ=海岸に広がるサンゴ礁、クチ=サンゴ礁の切れ目、だと思います。

沖縄の海と帆船といえば、琉球王国時代の屏風絵のイメージしか持っていなかったので、とてもセピアな印象で、何百年も昔の話だと思っていました。

だから戦前の辺野古の海岸で大きな帆船を眺めていたという思い出話を読んだとき、海に帆船が行きかう景色が急にカラフルに見えてきて、いい景色だなぁと思いました。

この景色の中に帆船が見えたのかも

そういう景色は、辺野古だけじゃなくて、沖縄のいろんな海岸で見えていたんだろうなと思います。

→戦前 山原船が停泊した那覇港内の写真【那覇市歴史博物館デジタルミュージアム】

(※追記: 2020年06月22日付の琉球新報デジタルに、1950年代の山原船のカラー写真が見つかったという記事が掲載されていたのでリンクしておきますね。

→山原船 カラー写真発見 米で保存、1950年代・汀間川撮影【琉球新報デジタル】)

糸満には戦前の道が残っている

もうひとつ、書ききれなかった感動ネタは、糸満の街並みの今昔です。

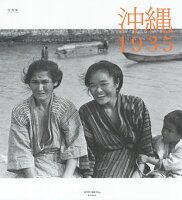

去年だったか朝日新聞社で発見された戦前の沖縄写真の中に、糸満の風景もたくさん写っていて、『沖縄1935』という写真集が発売されています。

そこに写っていた路地は、今とは景色が全然違うけど、道のつくり自体は戦前のままなんですよね。たぶん。写真集と同じ写真をネットでも見られるのでリンクを貼っておきます。

→糸満の路地【沖縄1935写真でよみがえる戦前:朝日新聞デジタル】

リンク先の写真は、今の糸満市糸満の池端地区で、西新地ン門(にしみーじんじょー)と呼ばれる路地だそうです。下のマップの町端区公民館の南側を通る道を、県道256号線から撮った写真のはず。

それで、現在の西新地ン門をGoogleストリートビューで見るとこんな感じ。

戦前のこの路地は、県道256号線側からそのまま海に続く砂地だったんですね。

参考までに、現在の糸満の街並みを高台から見るとこんな感じ。

高台から見た現在の糸満の街並み

写真手前側、中央付近の漁港へ続く路地を拡大してみると、

糸満港近くの路地

建物がコンクリだったり道は舗装されたりしていますが、海まで緩やかに下っていく道は昔のままのように見えます。

『沖縄1935』の写真を見ると、路地の先には水平線が写っていました。まだ埋め立てられていなかったんですね。

そういうのを見て、すごいなー。おもしろいなー。と感動していたわけです。

さて、ついつい熱く語ってしまいましたが、こんな具合におもしろい発見がいくつもあって、DEEokinawaさんの記事を書くのは、とても楽しい時間でした。

えー!ならばあの場所、もう一回見に行きたいー。とか、別の角度からも写真撮りたいー。って思うこともたくさんあって、大阪からの距離も感じましたけどね~。

コメント